이렇게 소량이라면 어떤 것이라도 공평하게 분배될 수는 없다고 생각한다.

– 마리-폴 키에니, WHO 사무차장

상황이 이쯤 되니 지난 40년 가까운 시간 동안 도대체 과학자들은 뭘 했느냐는 자성의 목소리도 나오고 있다. 만약 돈 많은 나라에서 이런 병이 발생했다면 지금까지 치료제가 나오지 않았을 리가 없다는 것이다. 실제로 1981년 미국에서 에이즈(AIDS)가 등장한 뒤 불과 수년 내에 AZT를 필두로 에이즈 치료제들이 줄줄이 나왔다. 이제는 칵테일 요법으로 에이즈가 만성병처럼 됐다(물론 이런 약을 장기 복용하기 어려운 아프리카에서는 여전히 치명적이다).

불행 중 다행으로 몇몇 과학자들이 에볼라 바이러스 백신이나 치료제를 개발하고 있다는 사실이 알려졌다. 다만 돈이 많이 들고 사람이 동원되는 임상시험 계획이 번번이 좌절되면서 위험한 지역에 살고 있는 사람들이나 환자에게 적용할 수 있는 백신이나 치료제가 나오지 못한 것.

그런데 지난 4일 서아프리카에서 선교의료 활동을 하다 에볼라에 감염돼 미국으로 후송된 두 사람이 ‘지맵(Zmapp)’이라는, 개발 중인 치료제를 투여받고 극적으로 상태가 호전됐다는 소식이 알려지면서 “치료제는 없다”던 절망의 질병 에볼라에 희망의 빛이 던져졌다.

지난 12일 세계보건기구(WHO)도 “의사가 환자에게 정보를 알리고 동의를 얻는다면 에볼라를 무찌르기 위해 아직 증명이 되지 않은 치료제와 백신을 사용하는 건 윤리적인 일”이라는 이례적인 발표를 하기도 했다.

물론 현재 연구 중인 약물을 다 긁어모아도 환자 수천 명을 치료하기에는 턱없이 모자라 일부에서는 현지에서 감염된 서구인들만 혜택을 본다는 불만도 있지만 앞에 인용한 WHO 마리-폴 키에니 사무차장의 말처럼 어쩔 수 없는 측면도 있다. 물론 현재 약물을 연구 중인 제약회사에 치료제 생산량을 늘리라는 목소리가 높다.

이번 에볼라 역병 확산 자체는 비극이지만 치료제 후보들을 보면 현대 생명과학과 화학이 얼마나 대단한가를 새삼 깨닫게 된다. 불과 100년 전만해도 이런 역병을 만나면 알아서 물러나기를 손 놓고 기다리는 게 고작이었던 인류가 과학지식과 기술을 총동원해 분자차원에서 에볼라 바이러스에 대응할 수 있는 정교한 치료제를 개발하고 있다는 건 사실 놀라운 일이다.

현재 개발 중인 에볼라 치료제의 작용 메커니즘도 다양한데 크게 세 가지로 분류할 수 있다. 하나는 지맵으로 대표되는 항체 치료제다. 갑작스런 바이러스 침입에 무방비 상태인 환자의 면역계를 대신해 에볼라 바이러스를 인식해 달라붙는 항체를 넣어줌으로써 바이러스 확산을 막고 무력화시키는 방법이다.

두 번째는 RNA간섭을 이용한 치료제로 캐나다 테크미라제약의 ‘TMK-에볼라’가 주목받고 있다. RNA간섭은 1990년대 초반 발견돼 2006년 노벨생리의학상이 주어진 비교적 생소한 영역인데 벌써 현장에 적용되고 있는 것이다.

세 번째는 소위 저분자의약품(small molecule drug)으로 부르는 전형적인 약물로 일본 토야마화학의 ‘파비피라비르(favipiravir)’가 가장 유망하다. 아래에 이 세 가지 치료 접근법을 좀 더 자세히 소개한다.

식물이 항체 약물 생산

언론보도를 통해 익숙해진 지맵은 미국의 맵바이오제약이 만든 항체 치료제로 만드는 과정이 좀 복잡하다. 즉 먼저 생쥐에 에볼라 항원을 넣어 항원항체 반응을 유도한다. 그 뒤 비장에서 에볼라 항원에 대한 항체를 만드는 B세포를 찾는다.

가장 우수한 항체를 만들어지는 유전자를 분리한 뒤 항체의 골격을 이루는 부분을 사람의 항체 유전자 부분으로 바꿔치기 한 ‘인간화된 항체’ 유전자로 변형시킨 뒤 담배(식물)에 넣어줘 식물이 항체 단백질을 만들게 한다. 이를 추출해 정제한 게 바로 지맵이다.

에볼라에 감염돼 자국으로 호송된 미국인 두 명에게 지맵이 투여돼 상태가 호전되자 약물 요청이 쇄도했고 제조사인 미국의 맵바이오제약은 일단 갖고 있는 재고 모두를 라이베리아에 무상지원했다.

지맵은 식물이 자라면서 만드는 일종의 ‘생약’(물론 유전자조작)이므로 시간이 걸리기 때문에 화학적으로 합성하는 약물과는 달리 바로 확보하기는 어렵다.

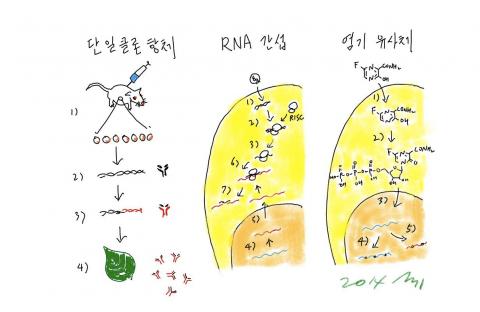

현재 개발 중인 에볼라 치료제는 크게 세 가지 유형으로 나눌 수 있다. 먼저 항체 치료제로 개발과정은 다음과 같다. 1) 에볼라 항원을 생쥐에 주사해 항체반응을 유도한다. 2) 비장의 B세포를 조사해 효율적인 항체를 만드는 걸 찾아 유전자를 추출한다. 3) 면역거부반응을 없애기 위해 항체 유전자 일부를 인간화한다. 4) 인간화된 항체 유전자를 담배에 넣어 담배가 생산한 항체를 추출 정제한다.

두 번째로 RNA간섭을 이용한 약물의 작용 메커니즘이다. 1) RNA이중가닥을 포함한 약물이 세포를 투과한 뒤 RNA가 분리된다. 2) 3) 세포내 RISC가 RNA이중가닥과 결합한 뒤 한 가닥을 잘라 없앤다. 4) 한편 세포핵에 있는 바이러스 게놈이 전사해 전령RNA를 만든다. 5) 전령RNA는 세포질로 이동한다. 6) 7) RNA단일가닥을 포함한 RISC가 바이러스 전령RNA를 인식해 결합한 뒤 잘라 파괴한다.

세 번째로 염기 유사체 약물이다. 1) 염기 유사체(그림은 파비피라비르 분자)가 세포 안으로 들어온다. 2) 3) 세포내 효소의 작용으로 삼인산이 붙은 염기 유사체 약물이 세포핵으로 이동한다. 4) 5) 바이러스 게놈이 복제하거나 전사할 때 약물이 끼어들면서 불량품이 만들어져 바이러스 증식이 차단된다. ⓒ 강석기

인체의 정교한 유전자 발현 장치 활용

미국 식품의약국(FDA)은 지난 7일 ‘TKM-에볼라’라는 실험 중인 치료제를 지맵에 이어 두 번째로 에볼라 환자들에게 투여할 수 있게 승인했다.

캐나다 테크미라제약이 만드는 이 약은 RNA간섭이라는 낯선 방법을 이용하는 약물이다. RNA간섭 약물은 염기 수십 개 길이의 RNA이중가닥이다. 물론 그냥 RNA는 아니고 표적이 되는 유전자의 염기서열과 일치하는 부분을 포함하고 있다.

세포 안에 들어온 TKM-에볼라는 RISC라는 인체의 효소복합체에 의해 표적에 해당하는 가닥은 제거되고 상보적인 단일가닥만 남아 표적(에볼라 바이러스)의 전령RNA와 달라붙는다. 그러면 RISC가 전령RNA을 잘라 못쓰게 한다.

그 결과 바이러스는 더 이상 증식을 하지 못하고 퇴치된다. TKM-에볼라는 2010년 이미 영장류를 대상으로 제대로 작용한다는 걸 보였지만 부작용을 우려해 인체에 대한 임상이 허가가 나지 않고 있었다.

바이러스 효소가 약물을 핵산 염기로 착각해

저분자의약품인 파비피라비르는 에볼라 바이러스 전용 치료제가 아니라 RNA를 게놈으로 한 바이러스에 쓸 수 있는 ‘범용 바이러스 치료제’로 개발됐다. 그리고 주된 타깃은 인플루엔자 바이러스였다.

그런데 올해 초 학술지 ‘항바이러스 연구’에 파비피라비르를 에볼라 바이러스에 감염된 생쥐에 투여할 경우 100% 생존했다는 연구결과가 실리고 때마침 서아프리카에서 에볼라 역병이 등장하면서 갑자기 유력한 에볼라 치료제 후보로 부상했다.

파비피라비르는 핵산 염기와 구조가 비슷한 분자로 흥미롭게도 바이러스만 속이는 게 아니라 사람도 속인다. 즉 세포 안에 들어온 파비피라비르는 인체 효소의 작용으로 삼인산 형태가 된다.

바이러스의 비극은 이때부터 시작한다. 즉 게놈이 RNA인 에볼라 바이러스가 사람 세포 안의 재료를 이용해 복제를 하거나 전사를 하는데 이때 파비피라비르 삼인산을 핵산 염기 삼인산으로 착각해 쓰면서 불량품 게놈이나 전사체(전령RNA)가 만들어지는 것이다. 그 결과 바이러스는 더 이상 증식하지 못하고 결국은 퇴치된다.

물론 이런 메커니즘을 보이는 분자는 여럿 개발됐지만 대부분 바이러스 뿐 아니라 인체 세포에도 영향을 주기 때문에 부작용이 크다. 그런데 다행스럽게도 파비피라비르는 처음에 들어와서 삼인산으로 바뀔 때만 인체의 효소를 이용할 뿐 그 뒤로는 인체에 별다른 영향을 주지 않는다. 즉 부작용이 적다는 말이다.

따라서 현재 영장류를 대상으로 진행되고 있는 임상시험이 생쥐에서처럼 합격점을 받으면 9월 이후 신속하게 승인될 것으로 보인다.

이들 치료제 개발과 더불어 현재 에볼라 백신 연구도 속도를 내고 있어 빠르면 올 가을 사람을 대상으로 임상에 들어가고 결과가 긍정적이면 내년에 출시될 수 있을 것으로 전망하고 있다.

에볼라는 워낙 증상이 심각해 인체에 큰 타격을 주므로 병을 예방할 수 있는 백신개발이 궁극적인 해결책일 것이다.

모쪼록 위에 언급한 치료제들로 급한 불을 끄고 내년부터는 백신이 널리 보급돼 앞으로는 더 이상 인류가 에볼라 공포에 시달리지 않기를 바란다.

- 강석기 과학칼럼니스트다른 기사 보기kangsukki@gmail.com

- 저작권자 2014.08.22 ⓒ ScienceTimes

'좋은글' 카테고리의 다른 글

| 마음의 소리 (0) | 2019.08.11 |

|---|---|

| 어느 독일인이 쓴 한국인 vs 일본인 (0) | 2019.08.11 |

| 효심이 일궈낸 위대한 발명품 (0) | 2014.08.26 |

| 대동여지도엔 왜 독도가 빠졌을까 (0) | 2014.08.26 |

| 알면 재미있는 관상 (0) | 2014.08.01 |